通販番組で商品を販売しながら商流を学び、バイヤー目線を身につけてきた私ですが、外食事業をメインとするフードワークスの仕事をきっかけに、もう一つ大事なスキルを身につけることができました。それは、プロの撮影現場で通用する「フードスタイリスト」のスキルです。

ちなみに、トップ写真で私が竹串を使って何をしているか、分かりますか?

これは、シュークリームの断面に見えるバニラビーンズの粒を、一番美味しそうに見える位置に一粒ずつ調整しているんです。最高の“美味しい”を届けるための、ミリ単位のこだわり。この記事では、そんな撮影の裏側をお話しします。

プロの壁と、スキルアップへの決意

経験だけでは足りない。プロの壁に直面

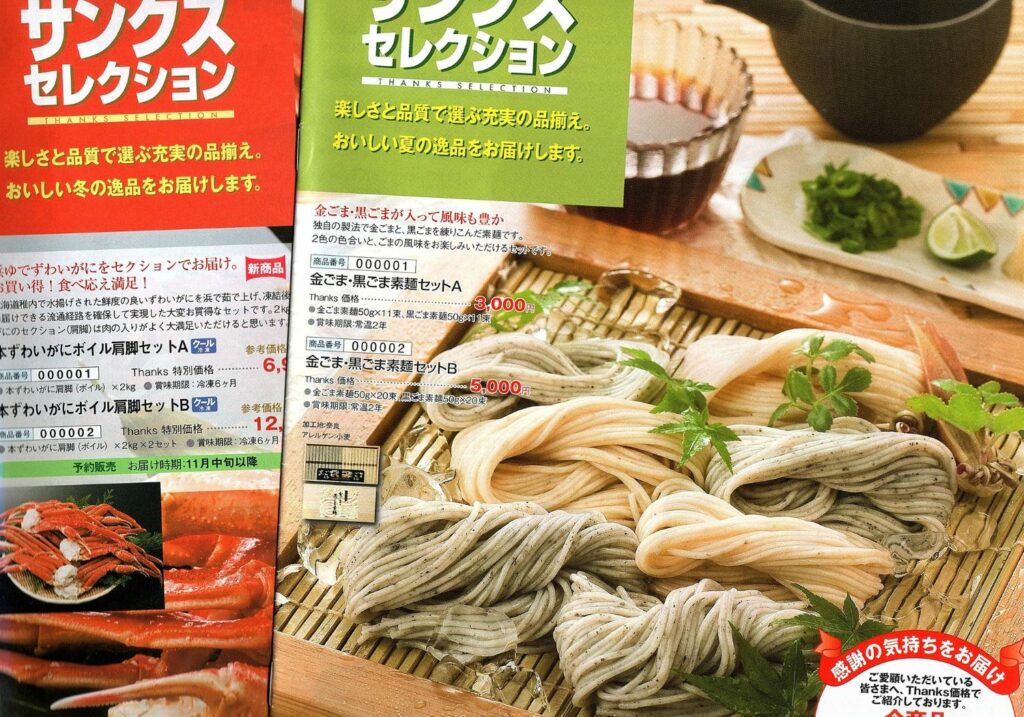

私が所属していた通販事業部では、テレビの通販番組と合わせてカタログ制作も事業の大きな柱となっており、私も何冊ものカタログ制作に携わりました。

さて、お中元やお歳暮を贈る時期に目にする百貨店などの商品カタログは、制作期間がどのくらいかかると思いますか?

商品ボリュームやページ数にもよりますが、私が担当したものの多くは2〜3ヶ月ほどの期間を要していました。

カタログ制作の場合、企画段階でページごとに予算を組み、全体の売上金額の目標を設定。実際の作業としては、すべての商品規格書と商品情報を入手してテキスト部分を作成します。

商品写真はメーカーから支給されることもありますが、支給がない場合はスタジオを借りて撮影することになります。そこで、私のフードスタイリストとしての役割が重要になるのです。

それまでに調理師免許を取得し、実家の料亭を手伝いながら毎月メニュー撮影した経験もありました。

でも、スタジオでの撮影回数が増えるほどに、そういった経験だけではプロの現場で求められるスタイリングのスキルが足りないと、痛感するようになったのです。

「失敗できない」緊張感が、私を動かした

カタログで扱う食品は、生鮮食品から加工品、アイスクリームから鍋セットまで多岐にわたります。

撮影では、皿に盛り付けた料理をカメラ前に設置し、位置やアングルを決めます。

そして最後の仕上げ、例えばソースをかけるといった仕事が回ってくるのですが、これは一発勝負。

その一瞬の出来が、そこまでの全責任を自分が背負うほどの重さを持っていました。

「失敗できない」という緊張感あふれる場面できちんと役割を果たすには、もっと専門的なスキルが必要だ──。

そう強く感じた私が門を叩いたのは、フードスタイリスト集団[Team-F1]が運営するスクールです。あらゆる食市場で活動する彼らが、業界の発展のために開いたプロ養成講座、「Team-F1 SCHOOL」でした。

ここで少し、写真についてお話しさせてください。

実は、この記事の写真は、すべて15年前の私です。

スクールと現場で学んだ「本物の技術」

シズル感を演出する「撮影の一連の流れ」

Team-F1 SCHOOLは、1回完結型の授業で、実際の撮影を想定したプロセスを基礎から応用まで1年間みっちり学ぶスタイルでした。

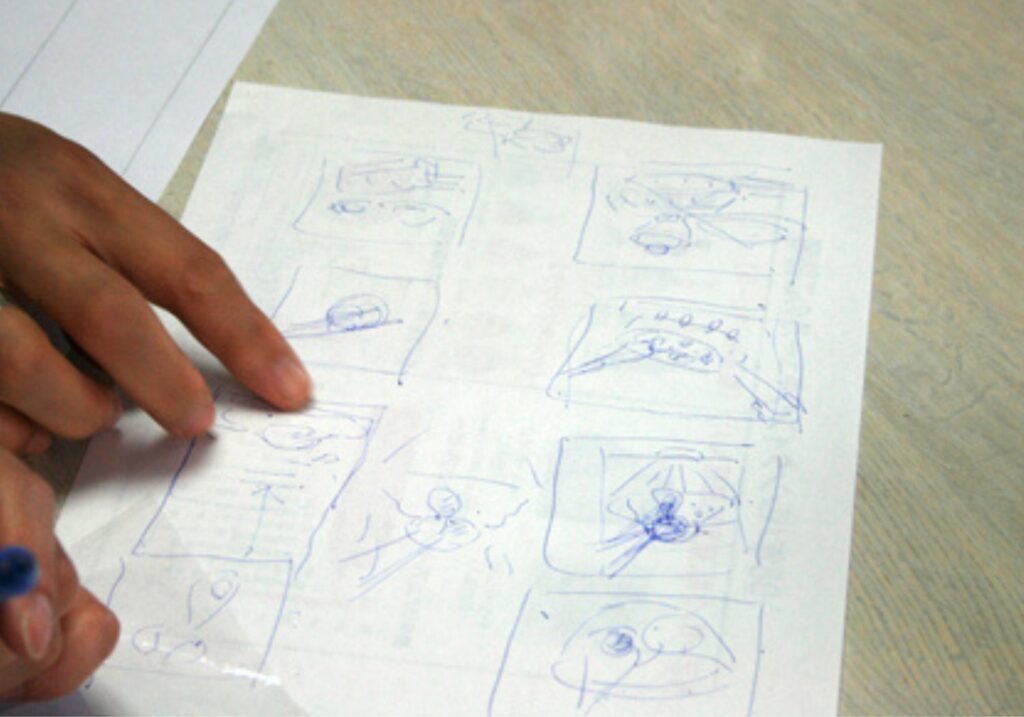

例えば「ラーメンの撮影」というテーマなら、まず撮影ラフの読み解きから始まり、コンセプトに合う食器選び、そして調理へと進みます。

スタイリングでは、麺のほぐし方や具材の配置はもちろん、食欲をそそる「湯気出し」といったシズル感を演出する専門的な技術まで、一連の流れを実践的に習得しました。

ただ綺麗に盛り付けるだけでなく、プロの現場で本当に必要とされるスキルを網羅的に学べたこと、そして同じ志を持ち、今でも繋がっている仲間に出会えたことは、私の大きな財産です。

ちなみに、私が写真で黒い服を着ているのにも理由があります。

漆器などの黒い物やガラスへの“映り込み”を防ぐため、黒い服を着るというルールを徹底していました。そのプロ意識が、スクールでの行動にも反映されています。

プロの現場は、まさに「時間との闘い」

そして、一つの大きな魅力が、学びをすぐに実践できる「アシスタントに入れること」でした。

F1の本業であるクライアントのテレビ収録やカタログ撮影の現場にアシスタントとして入ると、そこはまさにプロフェッショナルの世界。

主宰の田島富佐江先生をはじめ、先輩方が活躍する中、「この野菜の皮を剥いておいて」「この魚を焼いて」といった調理補助から、撮影の進行状況を見ながらスタッフのお弁当を買いに走ることまで、様々な指示が次々と飛んできます。

食品のスタイリング撮影は、まさに「時間との闘い」です。

ジュワっと肉汁があふれるステーキは焼き立てのうちに、冷えたビールは泡が消える前に、アイスクリームは溶けないうちに……。

料理や食材ごとに異なる「最高の瞬間」を捉える技術と同時に、現場を円滑に進めるための気配りや段取りも肌で学ぶことができました。

そんな経験の一つひとつが、今となっては懐かしく、現在の仕事に深く活かされています。

視点を変えた「プロの技」。おせちの撮影秘話

プロの撮影現場では、私たちが普段目にしている状態から、さらに一工夫加える演出が求められます。

例えばパッケージ撮影。

そのままでは表面の凹凸や光の反射で綺麗に写らないため、中身を一度出して形を整えてから戻す、といった緻密な作業が必要になります。

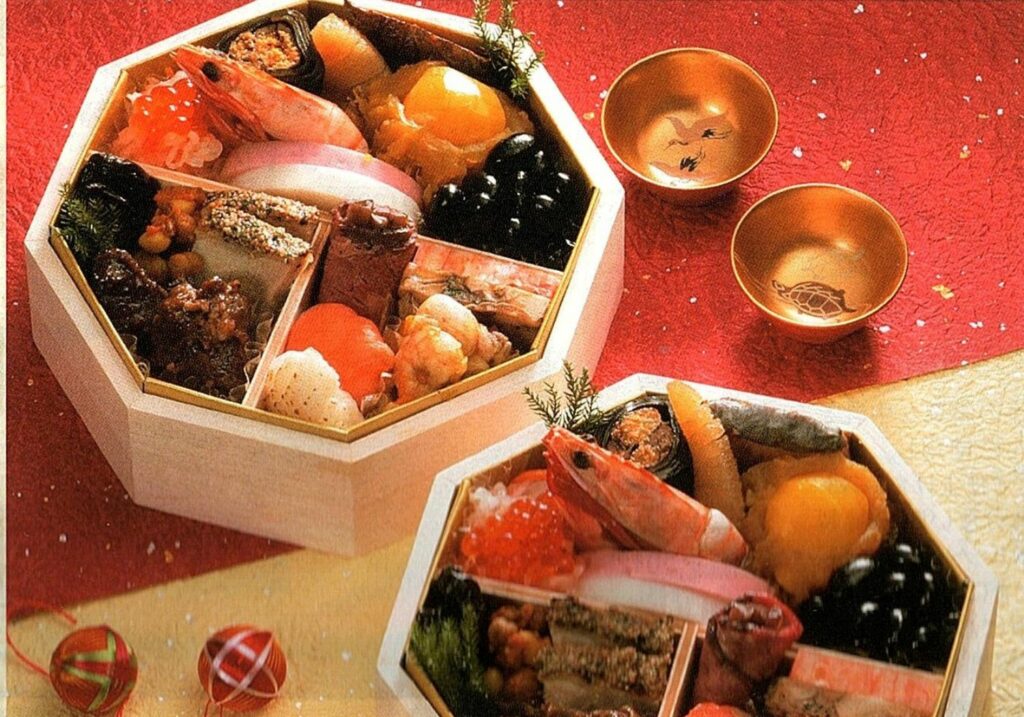

特に、プロの視点を学んでから見方が変わったのが「おせち料理」の撮影です。

重箱に詰められた状態のままでは、料理ごとの高さがバラバラで美しく見えません。

そこで、お料理を一度全部外に出し、一つひとつの下に上げ底をして高さを揃え、バランスを見ながら再配置するのです。

こうしたプロの技を知ってから、年末に各百貨店のカタログを見比べては「なるほど、こうして撮っているんですね」と分析するのが、私の密かな楽しみになりました(笑)。

経験が自信に。私のキャリアの現在地

どんな撮影も怖くない。経験が裏付ける現在のキャリア

こうした学びと、フードワークスでのカタログ撮影の現場で培った経験のおかげで、今では「どんな商品の撮影も怖くない」と言えます。

現在、お客様の事業をサポートする中で商品撮影に立ち会う際、「この商品を、お客様にどう見せたいですか?」とご希望を深くヒアリングし、その趣旨に沿った最適なスタイリングを提案できるのは、この頃の経験が大きく役立っています。

バイヤーとしての視点に加え、作り手の想いをビジュアルで最大限に表現する「フードスタイリスト」としての視点。

この両輪が、今の私の仕事の大きな強みとなっています。