お客様は、どのようにしてあなたの商品を「欲しい!」と思い、購入に至るのでしょうか。

その一連の心の動きを5つのステップで体系化した、マーケティングの古典的なフレームワークが「AIDMA(アイドマ)の法則」です。

この法則を理解することは、効果的な売場づくりや販促計画を立てる上で、極めて重要な指針となります。

AIDMAの基本|購買に至る5つの心理プロセス

AIDMAは、消費者が商品を知ってから購入するまでの心理プロセスを、以下の5つの単語の頭文字で表したものです。一人の買い物客の心の動きを追いかけるように見ていきましょう。

① A – Attention(注意・認知)

「あ、こんなお店(商品)があるんだ」

お客様が、あなたのお店や商品の存在に初めて気づく段階です。

(例:店の前を通りかかってショーウィンドウが目に入る、テレビCMを見る)

② I – Interest(興味・関心)

「へぇ、なんだか面白そう(美味しそう)」

気づいただけの状態から一歩進んで、「自分に関係があるかも」と興味を持つ段階です。

(例:ディスプレイに飾られた商品に惹かれて立ち止まる、広告のキャッチコピーに興味を持つ)

③ D – Desire(欲求)

「これが欲しい!」「これを食べたい!」

興味がさらに深まり、その商品を所有したい、体験したいという強い欲求が生まれる段階です。

(例:POPに書かれた商品のこだわりを読んで欲しくなる、試食をして美味しさに感動する)

④ M – Memory(記憶)

「よし、今度のお休みの日に買いに行こう」

すぐに購入には至らないものの、「欲しい」という気持ちが記憶に刻まれ、購買動機が形成される段階です。

(例:雑誌で見た商品を覚えておく、友人に「あのお店の〇〇、美味しいらしいよ」と話す)

⑤ A – Action(行動)

「ください!」

最終的に、来店や購入という具体的な行動に移す段階です。

(例:記憶を頼りに来店する、レジに商品を持っていく)

VMDとAIDMAの関係性|どの段階で、何をすべきか

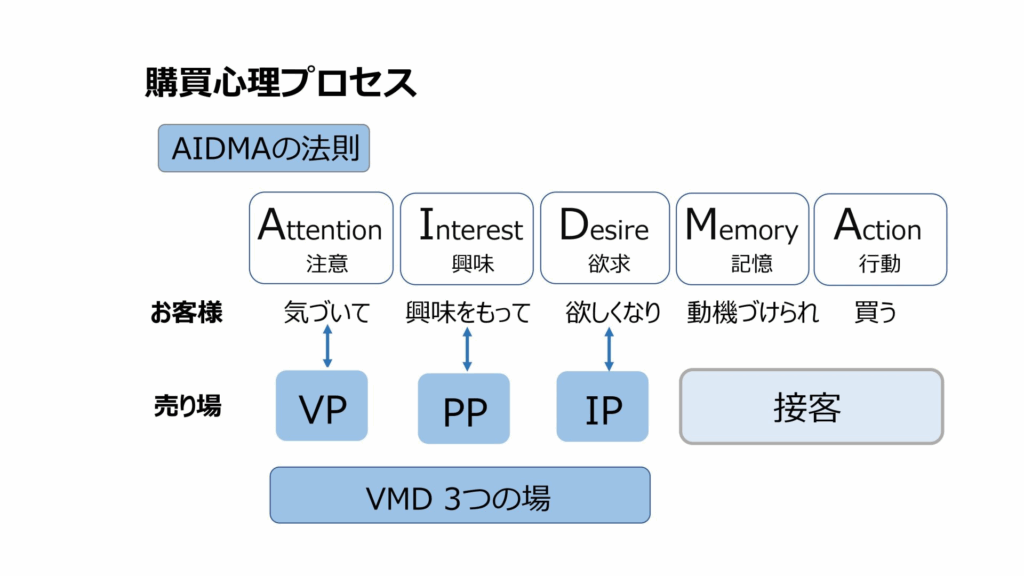

このAIDMAの一連のプロセスは、私たちが実践するVMD戦略と密接に連携しています。お客様の心理段階に合わせて、お店側が適切なアプローチを行うことが不可欠です。

下の図が示すように、お客様の購買心理プロセスは、大きく2つのフェーズに分けられます。

■ 前半戦:VMDの3つの場で、お客様の「欲しい!」を育てる

図が示すように、お客様の心理が「Attention(気づき)」から「Desire(欲求)」へと進む前半の段階では、視覚的なアプローチ、つまり「陳列のパワー」が極めて重要になります。これは、VMDの3つの場(VP/PP/IP)が最も効果を発揮する領域です。

- VP(ビジュアル・プレゼンテーション): お客様の「Attention(注意)」を引く、お店の顔。

- PP(ポイント・オブ・セールス・プレゼンテーション): お客様の「Interest(興味)」を惹きつけ、足を止めさせる見せ場。

- IP(アイテム・プレゼンテーション): お客様の「Desire(欲求)」を掻き立てる、選びやすい商品陳列。

■ 後半戦:「接客」で、最後の背中を押す

そして、お客様の「欲しい」という気持ちが固まり、「Memory(記憶)」から最終的な「Action(購買)」へと繋がる後半の段階では、「接客のパワー」が決定的な役割を果たします。

商品の詳しい説明やお客様に合った提案、気持ちの良い応対といった**「接客」**が、お客様の記憶を確信に変え、レジへと向かう最後の背中を押すのです。

インターネット時代の新常識「AISAS(アイサス)」とは

AIDMAは主に実店舗での購買行動を説明するモデルですが、インターネットが普及した現代では、新たな購買行動モデル「AISAS(アイサス)」が提唱されています。

Attention(注意)

↓

Interest(興味)

↓

Search(検索)← Webで調べる

↓

Action(行動・購買)

↓

Share(共有)← SNSで広める

AIDMAとの最大の違いは、お客様が興味を持った後に「Search(検索)」して情報を集め、購入後にはその体験をSNSなどで「Share(共有)」する、という2つのステップが加わった点です。

まとめ:AIDMAとAISASを使い分け、お客様の心を動かす

実店舗での衝動買いや記憶による購買には「AIDMA」が、Webサイトでの情報収集や口コミが重要な商品には「AISAS」が、それぞれ有効なフレームワークとなります。

売りたい商品やサービスの特性を見極め、お客様が今どの心理段階にいるのかを意識することで、より効果的なアプローチが可能になります。