全国展開するカラオケ業界最大手「ビッグエコー」のグランドメニューをはじめとしたレシピ開発に明け暮れていた日々も、2年目になると更なる仕事が舞い込んできました。私が所属する会社とお取引がある企業が運営する「飲食店」をゼロから立ち上げる仕事に携わることになったのです。

厨房機器や冷蔵庫、包丁などの道具も選定

「人が愉しむ空間」を目指したコンセプト開発

2012年10月、中野の再開発エリアに誕生した新しいオフィスビルでのオープンを目指して、4月頃から新たな仕事が動き始めました。その業務はかなり多岐にわたり、まずはクライアント企業と一緒にコンセプト開発から手掛けることになりました。

先方は世界的に著名な会議も手がけるコンベンション企業。「人が愉しむ空間」として初めて取り組む飲食店では「上質な空間で、お客様に良いものを提供したい」という強い思いをお持ちでした。ただ、コンセプトが抽象的だったので、店内や食事の方向性を具体的にするためブレストを重ねた結果、カジュアルながら本物の味を楽しめるランチやティータイム、夜は厳選素材や直輸入チーズ、ワインなどが楽しめる「イタリアンバル」にすることが決まりました。

動線まで考慮した厨房設計と機器選定

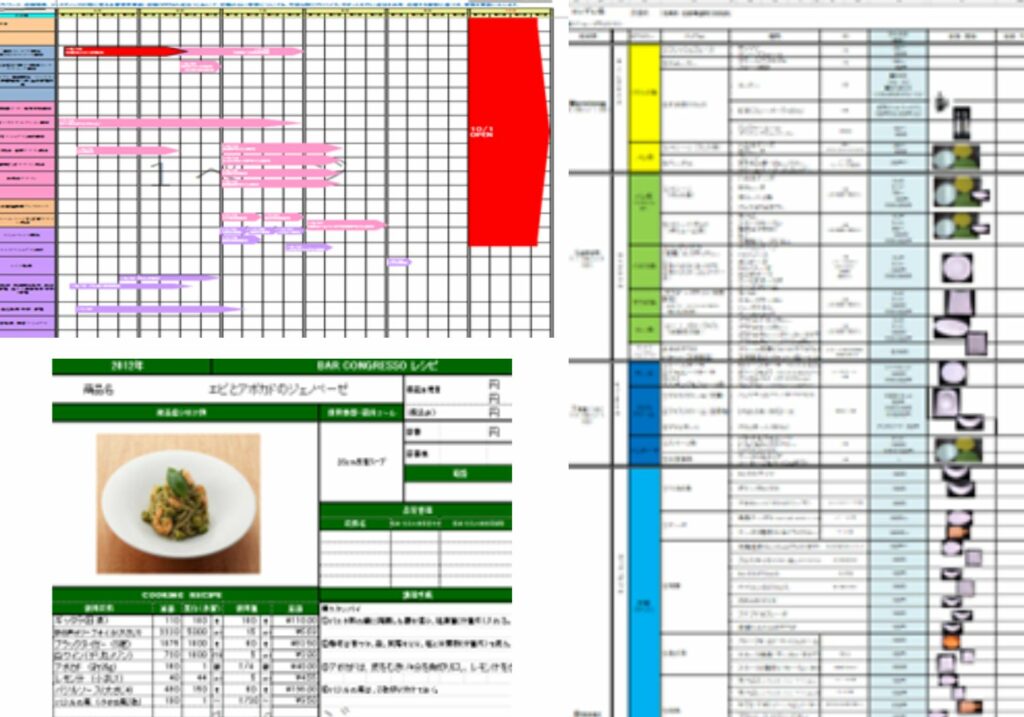

その後も1〜2週間に一度の会議で進捗を確認しながら、軸となるメニューと並行して厨房機器の選定にあたりました。ビッグエコーは全国展開のため厨房機器が既に決まっており、自分で機器を選ぶのは初めての経験です。焼き台や冷蔵庫はもちろん、まな板や包丁まで様々な道具の選定に関わらせていただいたほか、調理する際の動線を考えた厨房設計へのアドバイスも行いました。

メニューの大筋が見えてくると必要な厨房機器も明確になるので、フライヤーやスチームコンベクション(多様な調理が可能な業務用オーブン)の導入も提案。特にカトラリーの選定では先方のこだわりも強く、候補を絞った上で食器屋さんにも会議に参加していただき、食器との相性なども含めて詳細を説明した上で決定するというプロセスを踏みました。

メニュー開発に食材の仕入れ先選び、原価計算も

1店舗ならではのスケール感と仕入れ先開拓

こうした未知の業務に加え、メニュー開発や食材の仕入れ先選定、原価計算といったフードコーディネーター本来の業務も山積みでした。

ビッグエコーは、商社や問屋が流通を管理し、倉庫から各店へ決まったルートで商品が届くという、大手チェーンならではの効率的な仕組みが確立されていました。

それとは対照的に、今回の個店開発では、ゼロから独自の仕入れルートを開拓していく自由度の高さと、その裏にある大変さの両方を実感しました。一件一件、こだわりの食材を扱う問屋さんやお店を探し出し、試作と原価計算を繰り返しながら、食材ひとつ一つの仕入れ先を地道に決めていく。まさに個店ならではの醍醐味と苦労でした。

妥協なき調味料選びと食材の仕入れ先開拓

野菜は新鮮なものを届けてくれる地元の八百屋さん、魚介に強い問屋さんをそれぞれ開拓し、肉の仕入れも同様にこだわりました。普段使いの肉は信頼できる問屋さんから仕入れつつ、店の看板となる特別な銘柄肉や生ハムは、それぞれの専門業者から取り寄せる。そうやって食材の用途に応じて複数の仕入れ先を確保していきました。

クライアントが調味料にもかなりこだわっていらしたので、バルサミコや数種類の「塩」を比較検討するなど、基本的な調味料一つひとつを吟味するために試食を重ねました。この目に見えない部分の作業が、実は最も大変でした。

メニュー決定までに試食会も複数回開催

“試食のはしご”と、チームでのメニュー開発

メニュー開発や試作は到底一人では手が回らないので、当初からフードコーディネーターの仲間に入ってもらい、連携しながら作業を進めました。ビッグエコーのグランドメニュー開発と重なっていた時期は、青山のキッチンでビッグエコーの試食をしてから、目黒のキッチンに移動してイタリアンバルの試作を食べるなど、“試食のはしご”もしばしば。

バルのメニューを決定する前には、先方の方々に味わっていただく試食会を数回開催。その度にレンタルキッチンを借りて仲間と下準備から調理、ご提供、そして料理の特徴や原価計算などの説明まで行いました。

厨房が自走できる仕組み作りと、オープンまでの伴走

修正を求められることもありましたが、なんとかメニューが決まると、次は実際に調理を担当する方へのレクチャーというスタッフ教育も私の担当です。オープン後に私が離れても厨房がうまく回るよう、食材等の仕入れの見積もりと原価計算の表も作成しました。10月、イタリアンバルは予定通りにオープンし、たくさんのお客様に足を運んでいただけた時には、大きな責任を果たせたことに胸を撫で下ろしたものです。

大きな視点での仕事で増えた“引き出し”

フードコーディネーターの枠を超えて得た「プロデュース力」

「飲食店をゼロから立ち上げる」というこの経験は、フードコーディネーターの仕事だけでは決して体験できないことばかりで、私にとってたくさんの引き出しを持つことができました。お店の立地からどんなお客様に、何を、どう売りたいのかを考え、お店としてどう成り立たせていくのか。総合的に事業を捉え、全体に目配せすることで、プロデュース力といったものが身についたと感じています。この経験は、起業後のいまにも大いに生きています。

お困りごとを汲み取り、言語化して提案する力

例えば、展示会出展などを検討されている中小企業の皆さまをサポートする際、事業者様にいま何が必要か、何に困っていらっしゃるかをこちらが推測し、「こういうことにお困りではないですか」と汲み取って言語化して差し上げる。そして「その場合は、こういうやり方がありますよね」と具体的な提案ができるのは、この頃に蓄えた“引き出しの多さ”が役立っていると思っています。

例えば、あるハム・ソーセージ会社様の展示会出展をサポートした際のことです。その会社様は、「売れ筋商品ではなく、本当に強みである業務用商品をどうアピールすれば良いか」という課題をお持ちでした。「ドイツの香辛料を使った肉肉しい味わい」という特徴をお伺いし、私は業務用の商品をOEMで小ロットから求めるバイヤーに的を絞ったブース作りをご提案しました。

さらに、展示会でいただいた名刺を“生きた名刺”にするためのフォローアップも重要です。それぞれのお客様が「提案を必要としている時期」に的確な情報をお送りすることをご提案しました。

必ずしも展示会直後に情報を見ていただけるとは限りません。顧客の年間スケジュールを把握し、OEMの内容や費用、ロット数といった具体的な情報をまとめた資料を最適なタイミングで送付することで、商談を大きく前進させることができるのです。

こうしたフードコーディネーターの仕事から派生した様々な経験を経て、私はいよいよ起業へと向かうことになります。